Qu’est-ce qu’une attaque Dependency Confusion ?

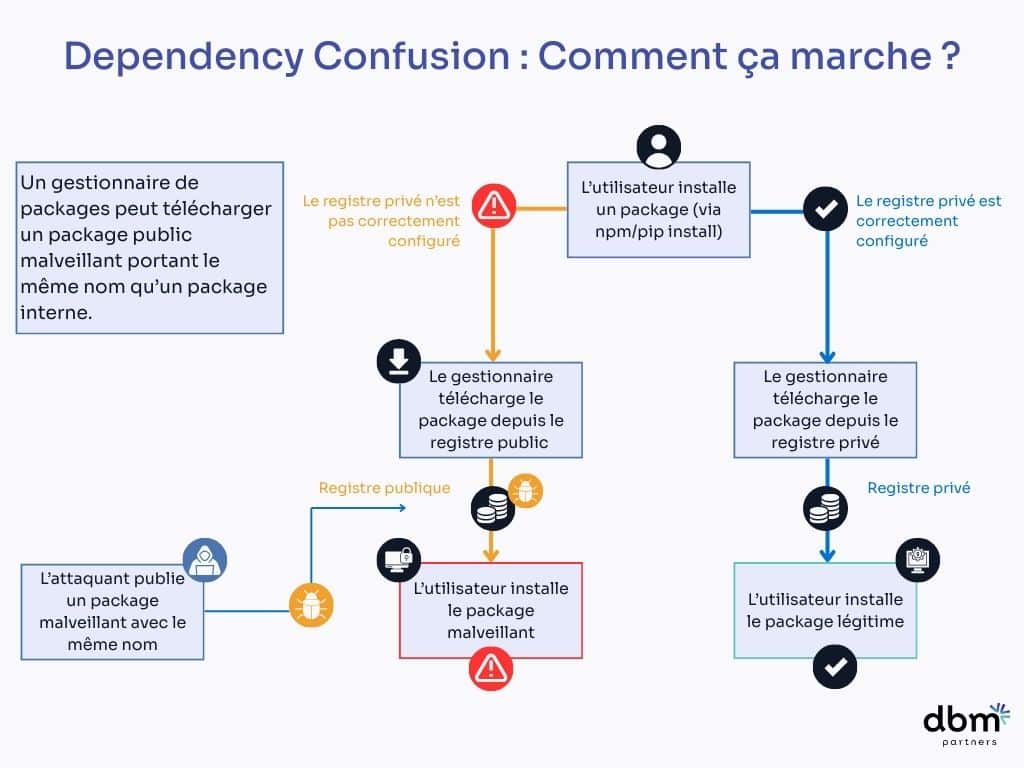

Les entreprises modernes reposent sur des milliers de bibliothèques open source pour accélérer et automatiser le développement de leurs applications. Ces briques logicielles, intégrées via des gestionnaires de dépendances (npm, PyPI, Maven, etc.), téléchargent automatiquement les modules nécessaires depuis des registres publics ou privés.

Ce mécanisme, devenu incontournable, ouvre pourtant une faille critique. Lorsqu’un attaquant publie un packagemalveillant portant le même nom qu’un module interne, le pipeline CI/CD peut privilégier le dépôt public au dépôt privéet installer le faux composant. C’est ce qu’on appelle la Dependency Confusion (ou confusion de dépendances).

Un simple conflit de nom suffit alors à introduire du code malveillant dans la chaîne d’intégration continue. Les impacts possibles : fuite de données sensibles, exécution de commandes à distance, interruption de services ou compromission complète de la supply chain logicielle.

La Dependency Confusion a été mise en lumière en 2020 par le chercheur en sécurité Alex Birsan, qui a démontré la faisabilité de l’attaque chez des géants comme Apple, Microsoft, Google ou PayPal. Ses recherches, largement relayées sur des plateformes de Bug Bounty comme HackerOne ou Bugcrowd, ont mis en évidence plus de 60 incidents documentés, certains récompensés à plus de 5 000 dollars.

Depuis, les attaques sur la chaîne d’approvisionnement logicielle se multiplient et sont surveillées de près par la communauté cybersécurité. Elles rappellent combien la supply chain security est devenue un enjeu stratégique : la confiance accordée aux outils open source et aux gestionnaires de paquets doit s’accompagner de contrôles rigoureux.

Un pentest en mode “boîte noire”

Dans le cadre d’une mission de test d’intrusion, le client nous a confié une seule URL : https://subdomain.example.com. La page affichait une interface de login sans identifiants fournis ni accès aux dépôts internes.

Le défi paraissait limité. Les premières analyses de surface n’ont révélé aucune vulnérabilité exploitable : pas d’injection SQL, pas de faille XSS évidente. L’équipe aurait pu s’arrêter là, mais nous avons choisi de pousser plus loin en observant les ressources chargées par l’application.

C’est en inspectant le bundle JavaScript que nous avons identifié plusieurs imports suspects. Après plusieurs tentatives infructueuses pour faire parler l’application, un détail est devenu la piste clé : un module interne référencé dans le code, mais inexistant sur les registres publics.

Pour confirmer notre intuition, nous avons vérifié son existence sur npm. Résultat : aucune trace. En revanche, le code du client faisait clairement référence à ce module. Nous tenions une ouverture.

Démonstration pratique d’une attaque Dependency Confusion

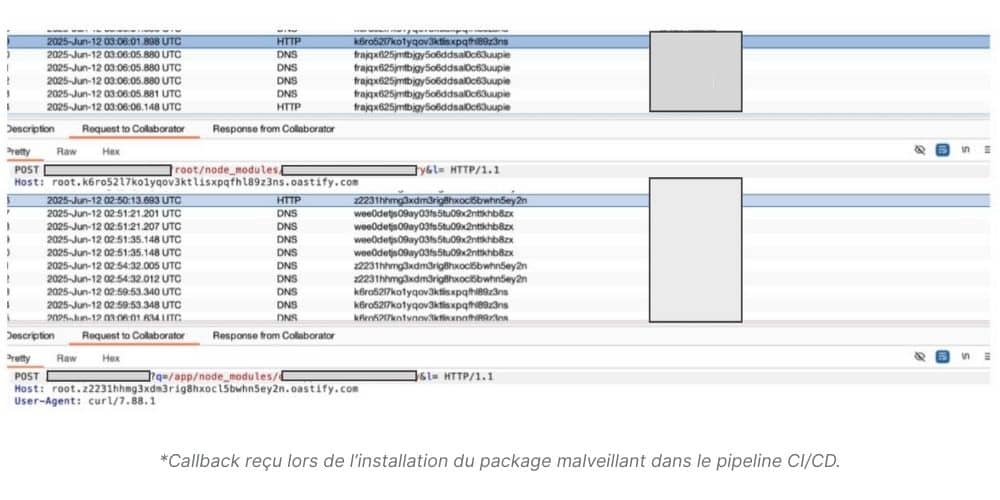

Pour valider notre hypothèse, nous avons publié sur npm un package factice baptisé example-package, contenant un loader conçu pour exécuter des commandes et exfiltrer des résultats de manière contrôlée.

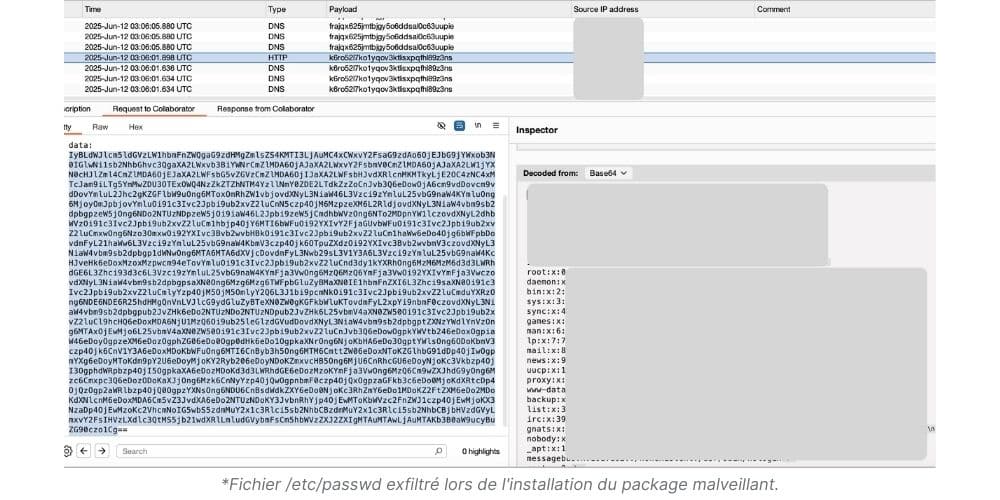

Le résultat fut immédiat : lors du prochain build, le pipeline CI/CD du client a téléchargé automatiquement notre faux package public, faute de trouver la version privée. En quelques secondes, nous pouvions exécuter des commandes arbitraires et accéder à des fichiers sensibles comme /etc/passwd ou /etc/hostname.

Cet enchaînement – d’une simple fuite JavaScript à l’exécution de code – illustre parfaitement la puissance des dependency confusion attacks.

Quels risques concrets face à une attaque ?

Une telle attaque dépasse le cadre technique. Les conséquences peuvent être organisationnelles, financières et réputationnelles. Parmi les impacts les plus sérieux :

- Une compromission complète de la chaîne CI/CD.

- La fuite de secrets (identifiants, configurations réseau).

- Des mouvements latéraux vers d’autres environnements internes.

- Des coûts élevés de remédiation et une perte de confiance auprès des clients.

Dans un contexte bancaire, cela pourrait signifier l’injection de code malveillant dans des applications mobiles. Dans l’industrie, cela pourrait compromettre des logiciels embarqués déployés à grande échelle. L’impact dépasse largement le simple environnement de développement : il touche la relation de confiance entre l’éditeur et ses utilisateurs finaux.

Recommandations pratiques pour prévenir la Dependency Confusion

Face à un tel risque, la prévention repose sur une combinaison de bonnes pratiques techniques et organisationnelles.

- Sécuriser les registries : privilégier un registre privé (Artifactory, Nexus) et bloquer par défaut l’accès aux sources publiques dans les pipelines critiques.

- Politiques de validation : mettre en place une liste blanche de dépendances autorisées et un processus d’approbation pour tout nouveau module.

- Intégrité des dépendances : utiliser des lockfiles (package-lock.json, Pipfile.lock) et vérifier les signatures des packages.

- Surveillance active : auditer régulièrement les pipelines, mettre en place des alertes en cas d’appel externe inattendu.

- Tests de sécurité continus : intégrer des solutions SCA (Software Composition Analysis) pour détecter en amont les dépendances non conformes.

- Sensibilisation des équipes : former les développeurs et DevOps à reconnaître les signaux faibles et à anticiper les risques de supply chain.

Cette démarche s’inscrit dans une logique DevSecOps, qui vise à intégrer la sécurité dès les premières étapes du développement agile.

Conclusion : anticiper les attaques

Cet incident rappelle combien la chaîne logicielle est devenue un terrain d’attaque privilégié. Après SolarWinds ou Log4Shell, la Dependency Confusion illustre une nouvelle fois la fragilité des dépendances logicielles. Les entreprises doivent prendre conscience que la sécurité ne se limite pas aux applications visibles : elle commence dès la gestion des composants qui les constituent.

La supply chain logicielle est aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la cybersécurité. Anticiper les attaques de type Dependency Confusion, c’est protéger non seulement ses propres applications, mais aussi l’écosystème complet de clients et partenaires qui en dépendent.

Vous souhaitez évaluer la sécurité de votre chaîne logicielle ?

DBM Partners accompagne ses clients dans l’audit de leurs environnements de développement, l’identification des vulnérabilités et la mise en place de bonnes pratiques durables.

FAQ –Cybersécurité

Qu’est-ce que la Dependency Confusion en cybersécurité ?

C’est une attaque de la supply chain logicielle qui exploite un conflit de nom entre un module interne et un package public. Si un pipeline CI/CD télécharge par erreur le package public malveillant, l’attaquant peut exécuter son propre code.

Pourquoi la Dependency Confusion est-elle dangereuse pour les entreprises ?

Cette attaque cible directement la chaîne de production logicielle. Elle peut entraîner une fuite de données sensibles, l’exécution de code à distance ou la compromission complète d’un environnement CI/CD. Les entreprises utilisant massivement des bibliothèques open source sont particulièrement vulnérables.

Quels exemples d’incidents liés à la Dependency Confusion existent ?

Depuis 2020, plus de 60 rapports documentés sur des plateformes de Bug Bounty comme HackerOne ou Bugcrowd ont mis en évidence des attaques réussies, certaines récompensées à plus de 5 000 dollars.

Comment prévenir une attaque de Dependency Confusion ?

Les meilleures pratiques incluent :

- privilégier les registres privés plutôt que publics,

- contrôler et auditer régulièrement les dépendances logicielles,

- mettre en place une politique de sécurité open source,

- surveiller en continu les pipelines CI/CD.

La Dependency Confusion concerne-t-elle uniquement JavaScript ?

Non. Même si l’attaque a été largement médiatisée dans l’écosystème npm (JavaScript), elle peut cibler d’autres gestionnaires de paquets comme PyPI (Python) ou RubyGems (Ruby).